在雅典衛(wèi)城帕特農(nóng)神廟前駐足時,那些歷經(jīng)2400年風雨的大理石柱總會引發(fā)思考:現(xiàn)代建筑中的大理石能否達到同等耐久度?最近蘇黎世聯(lián)邦理工學院材料實驗室的一項研究,或許給出了突破性答案。

傳統(tǒng)觀點認為大理石的自然壽命取決于碳酸鈣晶體的穩(wěn)定性,環(huán)境中的酸性物質和溫濕度變化會導致其逐漸粉化。但研究團隊通過電子顯微鏡觀察到,在特定頻率的超聲波作用下,大理石內部會產(chǎn)生納米級的自修復現(xiàn)象。當超聲波與石材固有頻率共振時,游離的鈣離子會重新嵌入晶體網(wǎng)格缺損處,這一發(fā)現(xiàn)顛覆了人們對石材老化不可逆的認知。

更值得關注的是團隊開發(fā)的仿生保護技術。受深海貽貝分泌蛋白啟發(fā),研究人員合成出具有雙向滲透特性的有機-無機雜化材料。實驗數(shù)據(jù)顯示,經(jīng)過處理的卡拉拉大理石在加速老化實驗中,抗風化能力提升300%。這種透明涂層不僅能滲入石材微孔形成保護網(wǎng),還會與環(huán)境中的二氧化碳反應生成加固層,實現(xiàn)動態(tài)維護。

劍橋大學考古材料系重復實驗后證實,處理過的漢白玉樣本在模擬酸雨環(huán)境中,表面侵蝕速率降低至未處理樣本的1/5。不過研究負責人馬克·施耐德博士強調:"技術重點不在于無限延長壽命,而是建立材料與環(huán)境的新型平衡關系。"目前該技術已在中國云岡石窟保護項目中取得階段性成果,露天大佛表面裂隙擴展速度明顯減緩。

這項突破的意義或許超出建筑范疇。當我們在實驗室看到3D打印的仿大理石復合材料展現(xiàn)出超越天然石材的力學性能時,材料科學家李雯教授指出:"未來建筑可能采用具有代謝能力的智能石材,它能像生物組織一樣感知損傷并啟動修復程序。"不過她也提醒,任何技術創(chuàng)新都需經(jīng)過數(shù)十年自然環(huán)境的真實檢驗。

從威尼斯總督府到北京故宮,人類始終在探索與時間的對話方式。當現(xiàn)代科技讓千年石材煥發(fā)新生時,我們或許正在改寫材料文明的敘事邏輯。

石材厚度相差3mm屬于正常范圍的原因探究

在實際操作中,石材厚度相差3mm被認為是屬于正常范圍,這一標...2025-07-04

在實際操作中,石材厚度相差3mm被認為是屬于正常范圍,這一標...2025-07-04為什么說石材厚度相差3mm屬于正常范圍

石材在建筑和裝飾中廣泛應用,其厚度的差異可能會引起人們的關注...2025-07-04

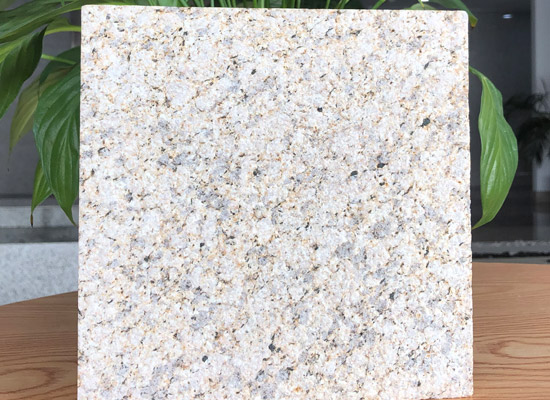

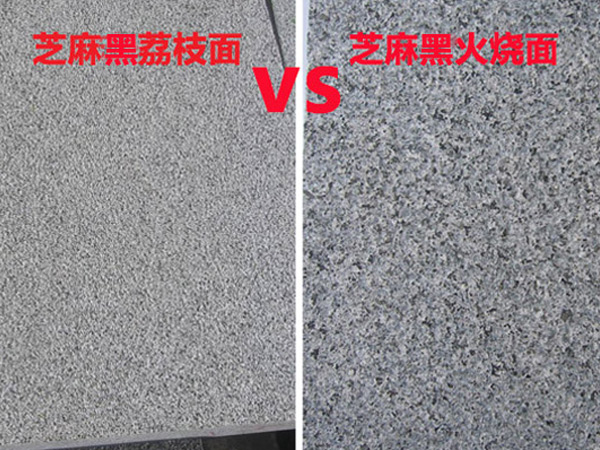

石材在建筑和裝飾中廣泛應用,其厚度的差異可能會引起人們的關注...2025-07-04花崗巖不同種類密度有差異嗎?

在地質學的廣闊領域中,花崗巖作為一種常見的火成巖,因其獨特的...2025-07-04

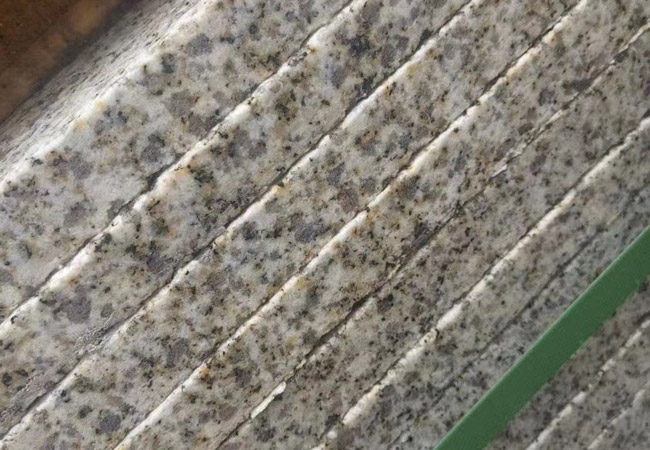

在地質學的廣闊領域中,花崗巖作為一種常見的火成巖,因其獨特的...2025-07-04石材白筋白線處是否容易斷裂

本文將從石材的形成、白筋白線的成因、以及斷裂的原因和預防措施...2025-07-04

本文將從石材的形成、白筋白線的成因、以及斷裂的原因和預防措施...2025-07-04大理石使用壽命排行榜:哪種品類真正稱得上'永恒'?

深度解析不同大理石品類的使用壽命與耐久性,揭秘哪些天然石材能...2025-06-10

深度解析不同大理石品類的使用壽命與耐久性,揭秘哪些天然石材能...2025-06-10為何中東王室不惜重金進口意大利大理石?不只是因為有錢

探討中東王室偏愛意大利大理石的原因,從石材品質、文化象征到建...2025-06-10

探討中東王室偏愛意大利大理石的原因,從石材品質、文化象征到建...2025-06-10現(xiàn)代家庭真的還需要大理石嗎?5個顛覆性替代方案

探討現(xiàn)代家庭是否仍需大理石,揭秘5種創(chuàng)新替代方案,兼顧美觀與...2025-06-10

探討現(xiàn)代家庭是否仍需大理石,揭秘5種創(chuàng)新替代方案,兼顧美觀與...2025-06-10大理石安裝后泛黃,是氧化反應還是保養(yǎng)不當?

探討大理石安裝后泛黃的可能原因,分析氧化反應與保養(yǎng)不當?shù)挠绊?..2025-06-10

探討大理石安裝后泛黃的可能原因,分析氧化反應與保養(yǎng)不當?shù)挠绊?..2025-06-10