清晨推開木格窗,陽光透過竹影在青石板上投下斑駁,一方小院總能讓人瞬間卸下疲憊。這種微妙體驗背后,藏著自然與人工精心編織的設計語言。

當代庭院設計正經歷著從功能空間到情感載體的轉變。傳統回廊與現代極簡線條的碰撞中,設計師更注重保留土地原有肌理。比如利用原生坡地高差打造階梯式花壇,既解決排水問題,又形成錯落視效。老房拆下的舊磚瓦經過清洗,重新拼成透水鋪裝,雨水滲透時泛起的濕潤氣息,比任何人工香氛都更令人放松。

植物配置堪稱小院的呼吸系統。三棵不同高度的喬木構成骨架,中層灌木選用可食用品種如迷迭香或藍莓,低矮處點綴多年生宿根花卉。這種"可觸碰的景觀"設計讓每個家庭成員都能參與其中,孩子觀察蝴蝶在醉魚草上停留,長輩打理薄荷時指尖沾染的清香,都是機器修剪的規整綠籬無法給予的生活質感。

藝術元素的介入需要克制而精準。太湖石不再孤立擺放,而是半掩在狼尾草叢中,露出被歲月侵蝕的孔洞;銅質風鈴懸掛位置經過聲學測算,確保微風拂過時音色清越卻不擾人。某位陶藝家的手作花器,因特意保留的指紋痕跡成為視覺焦點,這種"不完美的藝術"反而讓空間更有溫度。

夜間照明方案最能體現設計巧思。地埋式暖光燈帶勾勒出小徑輪廓,竹編燈籠里的LED蠟燭模擬火光跳動頻率,光學工程師通過調試,使照度剛好能辨認植物葉脈又不破壞夜行動物棲息。朋友來訪時常驚訝于螢火蟲仍在院角出沒,這或許是對設計者最大的肯定。

真正打動人心的庭院,不在于用了多么名貴的材料,而在于能否讓人放下手機去觸摸粗糙的樹皮,蹲下來觀察螞蟻搬運花瓣,在四季輪回中感知自然的敘事。當青苔悄悄爬上石燈籠,當去年播種的虞美人突然在墻角綻放,這些意料之外的驚喜,才是小院最珍貴的藝術表達。

石材厚度相差3mm屬于正常范圍的原因探究

在實際操作中,石材厚度相差3mm被認為是屬于正常范圍,這一標...2025-07-04

在實際操作中,石材厚度相差3mm被認為是屬于正常范圍,這一標...2025-07-04為什么說石材厚度相差3mm屬于正常范圍

石材在建筑和裝飾中廣泛應用,其厚度的差異可能會引起人們的關注...2025-07-04

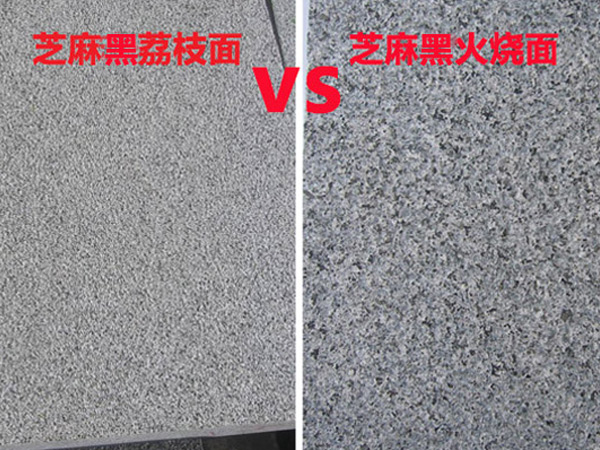

石材在建筑和裝飾中廣泛應用,其厚度的差異可能會引起人們的關注...2025-07-04花崗巖不同種類密度有差異嗎?

在地質學的廣闊領域中,花崗巖作為一種常見的火成巖,因其獨特的...2025-07-04

在地質學的廣闊領域中,花崗巖作為一種常見的火成巖,因其獨特的...2025-07-04石材白筋白線處是否容易斷裂

本文將從石材的形成、白筋白線的成因、以及斷裂的原因和預防措施...2025-07-04

本文將從石材的形成、白筋白線的成因、以及斷裂的原因和預防措施...2025-07-04大理石使用壽命排行榜:哪種品類真正稱得上'永恒'?

深度解析不同大理石品類的使用壽命與耐久性,揭秘哪些天然石材能...2025-06-10

深度解析不同大理石品類的使用壽命與耐久性,揭秘哪些天然石材能...2025-06-10為何中東王室不惜重金進口意大利大理石?不只是因為有錢

探討中東王室偏愛意大利大理石的原因,從石材品質、文化象征到建...2025-06-10

探討中東王室偏愛意大利大理石的原因,從石材品質、文化象征到建...2025-06-10現代家庭真的還需要大理石嗎?5個顛覆性替代方案

探討現代家庭是否仍需大理石,揭秘5種創新替代方案,兼顧美觀與...2025-06-10

探討現代家庭是否仍需大理石,揭秘5種創新替代方案,兼顧美觀與...2025-06-10大理石安裝后泛黃,是氧化反應還是保養不當?

探討大理石安裝后泛黃的可能原因,分析氧化反應與保養不當的影響...2025-06-10

探討大理石安裝后泛黃的可能原因,分析氧化反應與保養不當的影響...2025-06-10